广州是一座拥有2200多年历史的老城市,也是实时管理人口超2400万的超大城市。为了更好地回答“老城市新活力”等新时代命题,广州编制了《广州面向2049的城市发展战略》,明确了中心型世界城市目标愿景,提出建设“老广州”“新广州”“未来广州”。

其中,“老广州”作为实施“老城提质”战略的核心承载空间,重点以城市更新促进功能与品质的提升,实现城市新旧空间传承与转换。广州市于2000年、2009年、2024年分别编制了《广州城市建设总体战略概念规划纲要》《广州城市总体发展战略 》《广州面向2049的城市发展战略》,这三版战略规划中始终聚焦老城区有机更新,以持续深耕的定力推进品质升级。本文将通过总结老工业区功能转型升级、老商业区业态转型升级、老旧街区小规模渐进式更新三个方面的典型案例,分享老广州的“逆生长”密码。

老城,是广州的根与魂,承载着厚重的历史记忆和浓浓的乡愁。如何守护这份千年城脉,让它焕发时代新彩?广州用绣花功夫,给出了精彩答卷。

在广州,时光仿佛有层次地沉淀。习近平总书记曾用1000多年前、100多年前、40多年前三个关键时点,精妙勾勒出广州底蕴深厚的历史画卷。他也曾点赞广州以“绣花功夫”,让城市留下记忆,让人们记住乡愁。这不是一句口号,而是刻在广州城市发展基因里的战略定力。

从2000年的战略规划开始,疏解密度、预留空间、保护文脉,就成为广州旧城改造的清晰路标。

2009年的“中调”战略,更是旗帜鲜明地提出“疏解密度,改善人居;提升功能,优化环境;保护传统,凸显文化广州”。

面向2049年的“中心型世界城市”蓝图,“老城提质”成为核心方针——提升功能、淬炼品质、焕新文化。

二十年磨一剑,久久为功。如今,漫步广州老城,你会发现,历史的厚重与时代的活力在这里奇妙交融。经济新动能、文化新元素、生活新时尚,正源源不断地注入千年城脉。对老工业区、老商业区、老旧街区进行升级改造,让“老广州”实现“逆生长”。

01

老工业区转型升级

“钢铁森林”变身“创意绿洲”

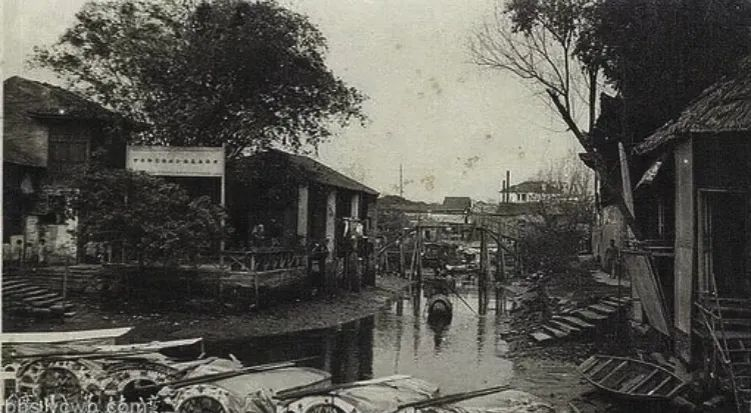

场景回溯:时光倒流至1958年,广州化纤厂的机器轰鸣曾是工业时代的骄傲乐章,90年代的人造棉甚至远销海外。然而,时代浪潮奔涌,昔日荣光渐褪,厂房陷入沉寂。

华丽蝶变:“绣花”功夫在此刻显神韵。2007年,一场“微创手术”启动了。这不是粗暴的推倒重来,而是精心的功能重塑。巨大的原材料车间,如今是酷狗音乐的创意总部,旋律在钢铁骨架间流淌;曾经的浆粕车间,华丽蝶变为滚石中央车站,上演着现代视听盛宴;同创汇则在旧空间里孵化着新梦想。

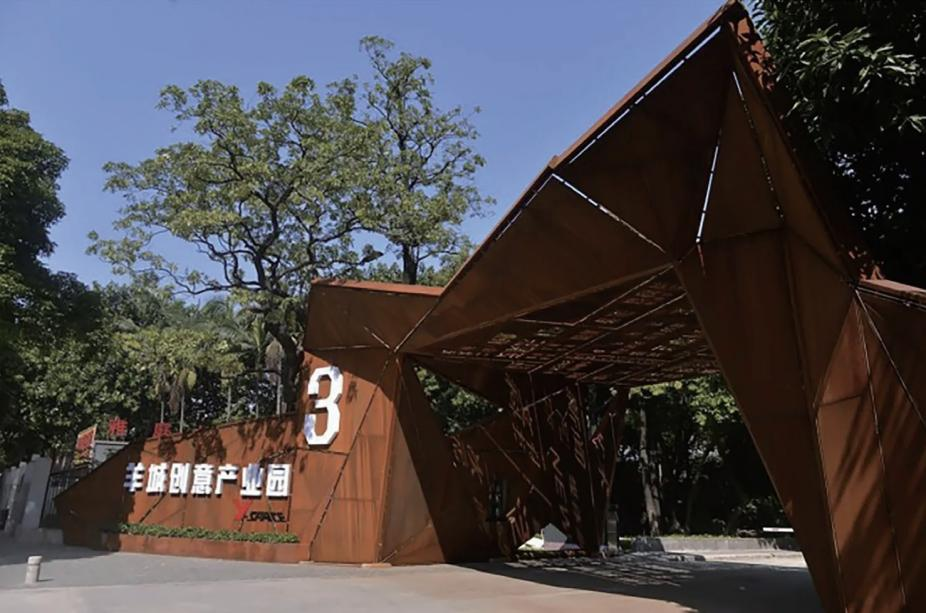

羊城创意产业园。 来源:羊城创意产业园

昔日的广州化纤厂(左)与如今的羊城创意产业园(右)。 来源:广州天河发布

点睛之笔:最令人感触的是那些精心保留的工业符号——旋转楼梯、粗犷的管道、斑驳的砖墙,与现代的玻璃幕墙、灵动设计碰撞交融,形成了独特的复古工业风。走进今天的羊城创意产业园,仿佛能触摸到城市的工业乡愁,更能感受到创意产业强劲跳动的脉搏。这里,工业遗产不再是负担,而是点燃新经济的独特燃料。

“旧船坞”熔铸“智造星图”

锈迹荣光:在珠江后航道的粼粼波光旁,广州中远海运船厂曾回荡着万吨巨轮的轰鸣。这座承载广州工业荣光的老厂,随着城市产业升级逐渐沉寂,斑驳的龙门吊与船坞如同被时光冻结的工业化石。

红茧智生:2015年,一场“工业上楼”的革新在此启幕。中远海运投资2.5亿元启动园区更新改造,保留船坞遗址与25棵古树,将生锈的车间转化为红砖幕墙的智慧空间。如今,海尚明珠智慧园矗立江畔,36栋建筑化身“垂直工厂”,吸引德擎光学等82家企业入驻——这家激光传感器企业仅用4000平方米空间,便创造年产值超亿元的“密度奇迹”,巴掌大的检测盒价值数十万元,成为工业精密制造的“隐形冠军”。

昔日的中远海运船厂(上)与如今的海尚明珠智慧园(下)。 来源:中远海运资产

链启新元:园区独创“五链协同”模式,以党建链串联产业链,为德擎光学等企业搭建政企对接桥梁;以文化链活化船厂记忆,5处历史建筑与“越秀山”船坞成为科创青年的灵感地标;以创新链赋能“螺蛳壳里做道场”,让每平方米产值突破5万元,成为海珠区都市工业的“硬核引擎”。

02

老商业区焕发新生

“潮流地标”玩转“次元新生”

昔日辉煌:2003年,地王广场横空出世,是当之无愧的广州“潮人圣地”。炫酷的店铺、层出不穷的活动,汇聚了全城最时髦的年轻人。

2009年地王广场人头攒动 来源:广州日报

时代挑战:商圈转移、电商冲击、模式老化……曾经的“顶流”一度黯然失色,仿佛被按下了暂停键。

2017年的地王广场人气冷清。 来源:广州日报

破局重生:2019年起,一场精准的“业态焕新”悄然展开。地王广场敏锐抓住了Z世代的文化脉搏——“谷子集市”(Goods Market)应运而生!它不再是单纯的购物中心,而是一个聚焦年轻社群、拥抱二次元文化的活力磁场。

2025年的地王广场谷子集市。 来源:广州商务

今日风采(2025年):步入地王广场,扑面而来的是浓郁的二次元气息。手办、周边、同人创作、Cosplay互动、主题快闪店......传统商业空间被注入澎湃的新文化血液。曾经的潮流地标,如今已进化为连接现实与虚拟、承载新一代城市记忆的新兴文化集市,成功续写了属于这个时代的“潮流故事”。

“老酒店”嫁接“医疗硅谷”

帆影鎏金:1986年,形似三角帆船的嘉福国际大酒店在越秀区庄立交旁启幕,90米的身姿曾是广州初代CBD的荣耀象征。随着商圈东移,这座“区庄第一高楼”在2018年黯然闭门。

改造前的嘉福国际大酒店。 来源:广州PLUS

三角换新:2020年,越秀区精准切入,改造保留酒店骨架,并赋予它科技内核——幕墙折角立面化身“空中花园”,50米景墙镌刻羊城轮廓。更关键的是产业定向培育,瞄准生命健康赛道,吸引通达电气研发5G智能眼科巡检车(AI诊断技术让移动筛诊直达社区),并集聚21家医疗企业,形成创新药研制—眼科器械—临床服务的垂直产业链。

改造后的嘉福国际大酒店。 来源:广州越秀发布

骑楼交响:环东广场的魔力在于“医疗资源在地转化”。周边5公里内聚集14家三甲医院,为企业提供样本库与应用场景。当老酒店电梯搭载着合成生物试剂箱、眼科AI芯片进出,当“红线女故居”的粤剧声与医疗学术沙龙在骑楼下交响,这里已成为广府非遗与现代科技碰撞的“文脉实验室”。

03

老旧街区提质改造

“水乡古村”织就“烟火新图”

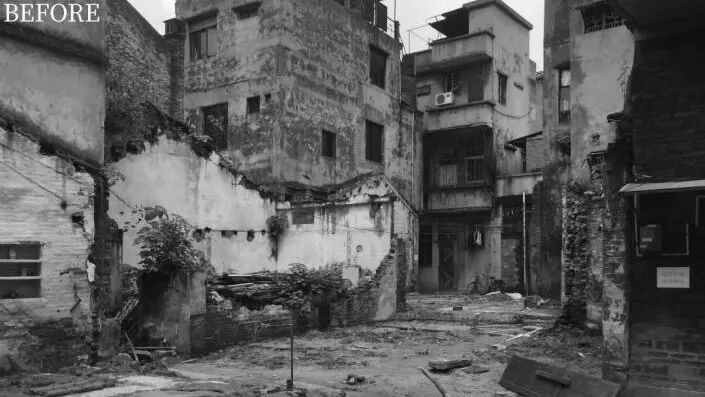

历史层叠:泮塘五约,这片紧邻荔湾湖的土地,身世可谓传奇,从南汉的皇家果园,到清代的岭南水乡聚落,再到近代的农业社区。时光流转,城市化浪潮中,它的传统功能逐渐褪色,面临衰落的隐忧。

泮塘五约旧貌。 来源:广州日报

“绣花”新生:拒绝大拆大建!从2016年开始,广州对泮塘五约施以极致的“微改造”。如同最耐心的绣娘,一针一线都透着尊重与匠心,清代格局的街巷肌理被完整保留,镬耳山墙、青砖黛瓦、麻石小路,诉说着多姓宗族聚居的乡土密码;老屋被精心修缮加固,注入新功能;公共空间被巧妙激活。

烟火人间:如今,清晨的泮塘五约,老人们在古树下打着太极;午后,年轻人涌入改造后的特色小店、工作室、茶馆;黄昏时分,居民在修缮一新的公共空间闲话家常。历史遗存与当代生活和谐共生,既有古韵悠长,又见烟火升腾。这里,不仅是城市中的“活态博物馆”,更是市民可亲近、可体验、可生活的“诗意栖居地”。

泮塘五约改造前后。 来源:象城建筑

“侨乡院”重启“记忆年轮”

楼载侨心:1955年,环市东路旁崛起一片红砖墙建筑群——广州市华侨新村,400多座中西合璧的庭院式别墅在此扎根。满洲窗折射着东南亚花砖的斑斓,骑楼廊柱托举着“爱国爱乡”的鎏金匾额。那时侨眷们在香樟树下晾晒侨汇券,华侨小学的琅琅书声与粤剧私伙局的胡琴声交织,领事馆区的车水马龙,铁门后藏着侨胞带回的南洋藤椅与故乡泥土。

街隐尘烟:20世纪90年代起,城市CBD向东迁徙,年轻人搬入电梯楼,别墅逐渐被分割成出租屋。裁缝铺改成汽修厂,庭院里搭起铁皮棚,老侨眷摩挲着褪色的侨批信封,听着隔壁电子厂的流水线噪音。当淘金路的霓虹照亮夜空,华侨新村的路灯开始昏黄,满洲窗蒙上灰垢,仿佛侨胞们的乡音被车流碾碎在环市路的柏油下。

刚建成的华侨新村

今日华侨新村俯瞰. 来源:广州越秀发布

园焕新声:2010年亚运会后,一场“绣花式更新”渐次展开。37号别墅化身华侨历史博物馆,玻璃展柜里的老护照与侨汇票见证峥嵘;89号庭院改造成广府茶咖馆,镬耳山墙下,年轻人用粤语rap演绎侨胞故事。这里拒绝推倒重来,70%的别墅保留原貌,仅用文创小店串联起时光——当游客在“侨乡往事”展览中触摸檀木行李箱,当“华侨新村创意园”让旧车库飘出爵士乐,这片红砖墙终于证明,老侨房里的时钟,能同时敲响过去与未来。

红线女旧居。 来源:广州越秀发布

04

结语

羊城创意产业园的工业回响,地王广场的次元声浪,泮塘五约的烟火日常......这一个个生动的剪影,共同拼贴出广州老城“逆生长”的壮阔图景。这背后,是历史视角的深沉凝视,是战略思维的远见引领,更是具体行动的绣花功夫——一针一线,将千年文脉、城市记忆与时代新潮、发展动能精密缝合。

老城不老,历久弥新。广州正以这份匠心与定力,赋予千年城脉经济新动能、文化新元素、生活新时尚,让“老城市”持续迸发“新活力”,步履坚定地向“中心型世界城市”的宏伟愿景迈进。这,正是广州对“让城市留下记忆,让人们记住乡愁”最生动的诠释。

来源:广州市城市规划编制研究中心配资最新

众合网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。