最近印度又整了个大新闻配资最新,宣布要搞 "工业 5.0",号称要超越德国的工业 4.0,直接把人类智慧和人工智能、机器人啥的融合到一起。

这消息一出来,不少人都看乐了。

要知道咱们中国制造业从追赶跑到领跑用了几十年,而印度连像样的工业基础都还没打牢,就想着一步登天了?

这就好比一个刚学会走路的孩子,看到别人跑马拉松拿了冠军,就嚷嚷着要发明比马拉松更高级的运动,实在是有点异想天开。

今天咱们就来聊聊,印度这波操作到底是雄心壮志还是好高骛远。

印度工业 5.0 的迷之自信

要说印度为啥突然想起搞工业 5.0,那不得不提咱们的中国制造 2025。

2015 年咱们刚提出这个计划的时候,中国制造业还在全球价值链的中下游打转转,可到了 2024 年底,260 多个目标里 86% 都实现了,有些领域甚至远超预期。

就拿新能源汽车来说,原本计划 2025 年销量达到 300 万辆,结果 2023 年就卖到了 950 万辆,把全球市场份额的六成牢牢攥在手里。

更厉害的是造船业,2024 年咱们的造船完工量占了全球的 55.7%,新订单更是拿到了 74.1%,而美国全年造的船还不到五艘,产能连咱们的二百分之一都不到。

C919 大飞机成功服役,5G 技术全球领先,这些实实在在的成就,让全世界都看到了中国制造业的硬核实力。

看着中国在制造业的赛道上一路狂奔,印度坐不住了。

他们觉得既然中国能靠一个计划实现逆袭,那自己是不是也能照葫芦画瓢,甚至更进一步?

于是乎,印度教育部创新部门的官员就抛出了 "工业 5.0" 的概念,说要超越以自动化、数字化为核心的德国工业 4.0,把 "人" 重新放到工业创新的中心位置。

为了实现这个计划,印度宣布 2025 年为 "人工智能年",还计划让 4000 万学生学习人工智能课程,培养未来的高端劳动力。

听起来是不是挺带劲?可实际情况呢?截至 2024 年底,印度的人工智能课程注册学生还不到 80 万,而且大部分只是浅尝辄止,离 4000 万的目标差了十万八千里。

这就好比喊着要建摩天大楼,结果连地基都还没挖好,就开始炫耀设计图有多漂亮了。

更有意思的是,印度这边喊着要搞高科技,那边却连基本的工业投资环境都搞不定。

去年富士康和印度韦丹塔集团合作的 195 亿美元半导体项目黄了,成了印度制造业雄心受挫的又一个注脚。

按理说这么大的项目,印度政府应该当成宝贝疙瘩捧着,可结果呢?因为补贴政策迟迟不到位,加上印度官僚体系的繁文缛节,富士康实在耗不起,只能拍拍屁股走人。

这事儿就像给想请客的主人泼了一盆冷水 —— 客人都请来了,结果发现连锅碗瓢盆都没准备好,这饭还怎么吃?

难怪有专家说,印度现在连工业 0.5 的水平都达不到,所谓的工业 5.0,更像是一场自导自演的概念狂欢。

制造业没有跨越式童话

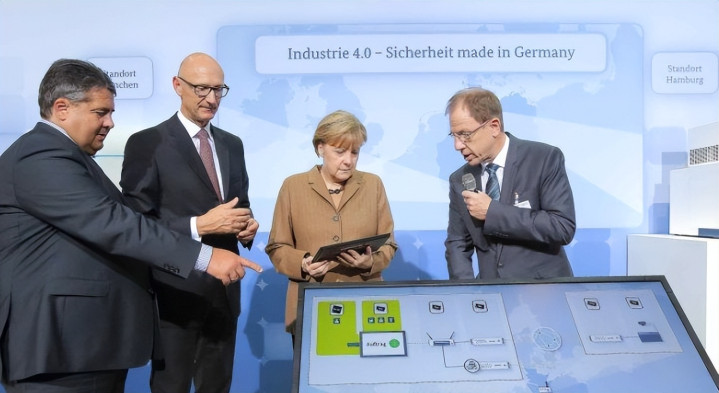

印度想跳过工业化阶段直接搞工业 5.0,让人不禁想起了德国的工业 4.0。

2013 年德国提出这个概念的时候,那可是风光无限,号称要通过智能化和物联网技术巩固制造业霸主地位。

可十几年过去了,工业 4.0 不仅没让德国制造业更上一层楼,反而成了不少人调侃的 "工业 404"。就像网页找不到一样,说好的辉煌根本没出现。

2024 年德国 GDP 下降 0.2%,连续第二年负增长,曾经引以为傲的汽车产业更是惨不忍睹。

大众计划在德国裁员 3.5 万人,博世裁了 7000 人,采埃孚更是要砍掉 1.4 万个岗位,相当于德国本土四分之一的工作岗位。

这哪是工业升级啊,简直是工业大撤退。

德国为啥会搞成这样?说到底还是基础没打牢就想跑。

为了所谓的能源转型,德国放弃了俄罗斯的廉价天然气,结果能源成本飙升,把化工、汽车这些支柱产业坑得不轻。

更要命的是,他们还拒绝了华为的 5G 技术,结果在智能化改造上慢了半拍,被中国远远甩在了身后。

德国的教训就像一面镜子,照出了制造业升级的真相:没有扎实的基础,再花哨的概念也只是空中楼阁。

可印度好像没看到这面镜子,或者说他们故意视而不见,非要在沙滩上盖高楼。

印度现在的工业水平,说好听点是初级阶段,说难听点就是还没入门。

咱们就拿吸引外资来说,在 "中国 + 1" 的产业转移浪潮中,印度本来占尽了天时地利,可结果呢?

不仅被中国甩在身后,连越南都比不上。

苹果和三星想把部分产能转移到印度,结果因为基础设施太差、供应链断裂,搞得焦头烂额,进度慢得像蜗牛爬。

这也难怪,印度的工厂经常停电,高速公路修得坑坑洼洼,连熟练的技术工人都找不到几个,怎么可能留住外资?

有人可能会说,印度不是有很多 IT 人才吗?

可制造业不是写代码,光靠敲键盘造不出芯片和汽车,得有实实在在的工厂、设备和产业链才行。

更讽刺的是,印度一边喊着要搞工业 5.0,一边连最基本的制造业配套都搞不定。

就拿富士康那个黄了的项目来说,印度政府承诺的补贴迟迟不到位,各种审批流程能把人逼疯。这种朝令夕改的政策环境,谁还敢大手笔投资?

反观中国,从 "中国制造 2025" 到现在,政策一直保持稳定,基础设施越建越好,产业链越来越完善,这才是制造业升级的正确打开方式。

印度想学中国,可学的不是真抓实干,而是概念炒作,这就好比东施效颦,最后只能闹出笑话。

制造业升级没有捷径,实干才能兴邦

看了印度的工业 5.0 和德国的工业 4.0,再对比咱们的中国制造 2025,不难得出一个结论:制造业升级没有捷径,更没有跨越式发展的童话。

中国能取得今天的成就,靠的不是喊口号、炒概念,而是几十年如一日的真抓实干。

从 2015 年到 2024 年,咱们一步一个脚印,把 260 多个目标完成了 86% 以上,在新能源汽车、造船、5G 等领域实现了从跟跑到领跑的跨越。这背后是稳定的政策支持、完善的基础设施、庞大的工程师队伍和完整的产业链配套,这些都不是一朝一夕能建成的。

德国的教训和印度的现状都告诉我们,制造业升级就像盖房子,得先打牢地基,再一层一层往上盖,妄想跳过基础直接盖顶层,最后只能是楼倒房塌。

德国好歹还有几十年的工业积累,跌了一跤还能爬起来,可印度连地基都还没挖好,就想盖摩天大楼,结果可想而知。

印度现在最该做的不是喊着搞工业 5.0,而是踏踏实实搞好基础设施,完善产业链,培养技术工人,把工业 0.5 的基础打牢了再说。

当然了,咱们也不能因为印度的好高骛远就沾沾自喜。

中国制造 2025 虽然取得了不小的成就,但在一些高端领域比如光刻技术,和世界顶尖水平还有差距。我们要继续保持战略定力,一步一个脚印往前走。

同时也要看到,制造业的竞争从来都不是一蹴而就的,只要咱们坚持实干兴邦,就一定能在全球制造业的赛道上继续领跑。

制造业的发展有它自己的规律,不是靠炒作概念就能实现的。

印度要是真有雄心,就该放下身段,从基础做起,而不是幻想着一步登天。

毕竟,罗马不是一天建成的,中国制造的辉煌也不是靠喊口号喊出来的。

希望印度能早日明白这个道理,不然工业 5.0 最后很可能会变成 "工业 502"—— 看起来粘得挺牢配资最新,实际上一扯就断。

众合网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。